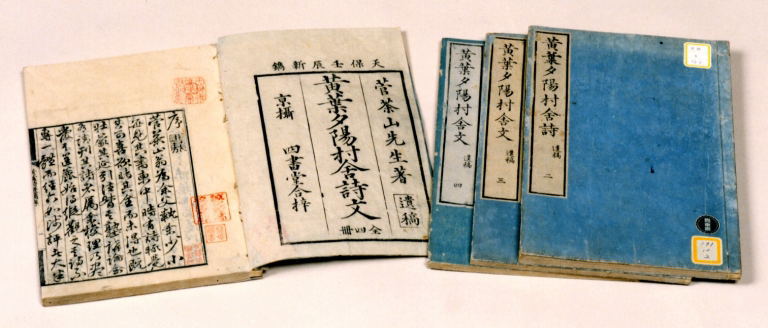

00249『黄葉夕陽村舎詩(遺稿)』

| 『黄葉夕陽村舎詩(遺稿)』 00249 | ||

| 菅茶山 著 7巻(附録公寿詩草)計4冊 黄葉夕陽村舎文4巻 天保3年(1832年)刊 |

||

|

| 経 歴 |

| 黄葉夕陽村舎詩、初編・後編・遺稿の3部作は、「吾西備ハ詩国也」と唱えた詩宗菅茶山のほとんどの作品が収められている。

まず、文化9年(1812年)刊の初編には、安永以後文化2年(1805年)までの古今体詩916首を載せ、これに寛政12年(1800年)に没した茶山の弟恥庵の詩文集を末尾に付している。 後編8巻は、初編にもれた詩、および文化7年(1810年)から文政3年(1820年)までの古今体詩1008首を収め、文政6年(1823年)に刊行された。 これらの詩集は、江戸時代の知識人にもっともよく読まれた詩集であったが、その理由は、彼の詩が、それまでの古典的な唐詩の「格調説」を脱して、新しく、宋詩にもとづく「性霊説」(人性の霊妙な力)をとり、平易なことばで、身近な生活と自然観照の中から発する人性を歌っている故と思われる。さらに茶山詩のもつ最大の魅力は、平明温雅な表現の底に、深い人間愛と倫理性が流れていることである。最近、茶山詩再評価の声が高いのは、当然のことといわねばならぬ。 また、この詩集は、編年体に編まれているので、茶山の伝記のみならず、当時の世相の推移や、京坂・江戸諸文人の雰囲気を知りうる好資料となっている。 |

| 誠之館所蔵品 | ||||

| 管理№ | 氏 名 | 名 称 | 制作/発行 | 日 付 |

| 0247 | 菅茶山 著 | 『黄葉夕陽村舎詩(初編)』 | - | 文化9年(1812年) |

| 0248 | 菅茶山 著 | 『黄葉夕陽村舎詩(後編)』 | - | 文政6年(1823年) |

| 出典1:『誠之館記念館所蔵品図録』、72頁、福山誠之館同窓会編刊、平成5年5月23日 |