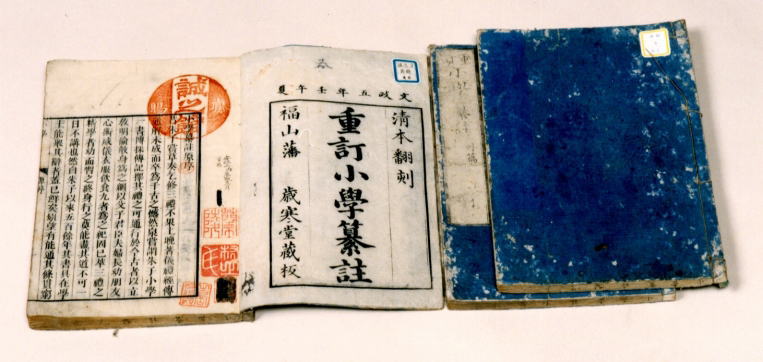

00254『重訂 小学纂註(歳寒堂蔵板)』北條霞亭

| 『重訂 小学纂註(歳寒堂蔵板)』 00254 |

| 高愈(こうゆ) 纂註 北條霞亭 校讀 文政5年(1822年)刊 歳寒堂蔵  板 4冊 板 4冊 |

| 解 説 |

| 中国において、少年に学問の本旨を知らせ、師たる人々に少年教育のあり方を示す『小学』という経書は、南宋の大儒・朱熹の著作ということになっているが、実は門人劉子澄が朱子の指授によって編述したものである。

内篇四、外篇二の六篇から成り、内篇は、漢以前の古典の中から、礼儀一般、心の持ち方に関する資料、およびその実行の可能を証明した古人の言行例を選び出したものであり、外篇は、内篇に続き漢以後、朱子と同時代までの人々の言行を録したものである。 中国においては、明・清に注釈書が多く出ているが、日本でも、昌平黌や諸藩校において、初学の教科書として広く採用されたため、種々の注釈書があらわれた。その中で、原作者朱子の本意をもっともよく会得表現しているのが、清の高愈が著した『小学纂註』であるというのが定説となっている。 福山藩においても、弘道館の時代から、『小学』の講義が行われ、また誠之館の学則においては、四書の句読(くとう)を終えた生徒は、『小学纂註』・『四書章句集注』の受講に進むように定められている(『誠之館百三十年史』124頁)。 北條霞亭が、類書の中から『纂註』を選んで校讀し、出版して世に広めようとしたのは、彼の高い見識を示すものであろう。霞亭は江戸にあって、文政5年(1822年)2月から出版に着手した。費用は阿部家から借用し、刊行後販売して返却する予定であった(彼の手紙によると、1部13匁の価格で頒布している)。出来上りは同文政5年7月末頃。巻端と奥付に、「文政5年壬午夏、清本翻刻 福山藩歳寒堂蔵板江戸発行書舗 鶴屋(ほか二店)」とあり、内篇2冊、外篇2冊の4冊本に仕立てられ、各冊の巻頭に「高愈纂註」、巻末に「後学北條譲 校讀」と刷られている。歳寒堂とは、霞亭京都時代の寓居の名であるところから、この書が彼の自家出版であることがわかる。 この「纂註」には、内容全く同一の別本があって、巻端に「福山誠之館蔵板」とある。これは霞亭は出版の翌年文政6年8月に病死したが、教科書としての需要は今後も多いと見て、幕府の方で同じ版木を用いて『誠之館蔵板』に切りかえたものと思われる。 |

| 誠之館所蔵品 | ||||

| 管理№ | 氏 名 | 名 称 | 制作/発行 | 日 付 |

| 00285 | 北條霞亭 校讀 | 『重訂 小学纂註(福山誠之館蔵板)』 | 福山誠之館 | 文政5年(1822年) |

| 04513 | 北條霞亭 校讀 | 『重訂 小学纂註(整理社蔵)』 | 整理社 | 文政5年(1822年) |

| 出典1:『誠之館記念館所蔵品図録』、73頁、福山誠之館同窓会編刊、平成5年5月23日 |