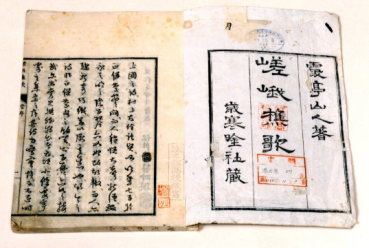

00253『嵯峨樵歌』北條霞亭

| 『嵯峨樵歌』 00253 | |||||

| 北條霞亭 著 全1冊 文化9年(1813年)7月刊 |

|||||

|

|||||

| 解 説 | |

| この書は、北條霞亭と菅茶山とをひきあわせるきっかけをつくり、ひいては霞亭が福山藩儒官に招かれる端緒となった彼の第一詩集である。

いささか韜晦癖のある霞亭は、31歳になった文化7年(1810年)まで、官途につかず、ある時は江戸や北国に遊び、また伊勢の「林崎書院」院長などをして過ごしていたが、この年の10月、自著『霞亭渉筆』の出版交渉のため京都を訪れた折、この地の風韻に魅せられ、翌文化8年2月から、弟と弟子某をつれて天竜寺付近の下嵯峨に寓居し、自宅を「幽篁(ゆうこう)書屋」とよんで、自然を愛し同好の友とまじわる風雅な生活に入った。ただし、一ヵ所に長く止まることはなく、文化10年初めに京都を離れるまで、数ヵ月ごとに四度住居をかえている(最終の家が、市内木屋町の「歳寒堂」である)。 彼は文化9年(1812年)春、この地での作詞151首を、まとめて『嵯峨樵歌』と題し、人を介して、当時詩名天下に高かった菅茶山に送って、その閲を請うた。これに答えた茶山の序は、6月、道光上人に托されて送られてきた。また7月には、詩友月江承宣の跋も出来て、秋の初め刻成した。内容は身辺即事で、留別、年忌、人事、花鳥風月、近辺出遊など万般にわたっており、詩風は茶山に似て温雅平淡である。 霞亭は文化10年3月13日にはじめて茶山を訪れて、序文の礼を述べた。茶山は霞亭の人物学力を見て、廉塾への来講を強く慫慂(しょうよう)(*1)した。そのすすめに応じ、都講(塾頭)として神辺に移り住んだのは、同文化10年8月20日すぎのことで、時に霞亭34歳であった。 |

| 訳 注 | ||

| (*1) | 慫慂(しょうよう) | そばから誘い、すすめること |

| 出典1:『誠之館記念館所蔵品図録』、73頁、福山誠之館同窓会編刊、平成5年5月23日 |